【剑南文学•纪念创刊40周年征文】郁小萍:我眼中的《剑南文学》四十年

粉碎”四人帮”、大快人心的1976年,《四川文学》十二月号发表了我成年后的第一篇文章。同年同月,我应邀参加在温江召开的被”文革”封冻了多年的四川文学界、文艺界大会。1978年,一位叫唐贤述的先生到印刷厂找我谈话,说组织上要调我到《绵阳报》。我只知道这位唐先生是个官,但又完全弄不懂他是什么官。我不假思索就回答他:我舍不得印刷厂的工人们,不想去那种文人成堆的地方。后来唐先生把这段话当成我为人幼稚的笑谈,摆给认识我的很多人听,也当面调侃过我。当然,我后来还是同意去了《绵阳报》。刚在去北川、绵竹的采访中熟悉了记者业务,《绵阳报》又要停办了。原来,为了稳定和扩大《四川日报》的发行,凡当天能收到这份省党报的地区,都不再办当地的报纸。

于是,1979年初,我被调到绵阳地区文教局。大概因为我是四川大学中文系毕业的,又在四川的最高文学刊物上发表过文章,还参加过省级的文学大会——总之,就分配我到《绵阳文艺》当编辑。

从冠名看范畴,《绵阳文艺》当然不只限于文学体裁。当时《绵阳文艺》的编辑杨老师(注1),好像是从川剧团调来的,因为他对曲艺、戏剧比较熟悉和偏爱。但既然有我这样的文学分子“掺沙子”掺进来了,那肯定就会公而挟私,每期尽量多发一些文学作品。

后来编辑部陆续补充了耕夫等优秀敬业的作家人才,文学势力逐渐强大。在绵阳撤地建市以前,杂志社公开征求刊名。当时的人们,没有经济效益的事情仍然以很高很真诚的积极性参加。我们坐在编辑部拆开一封封来信,把根本不巴谱的放在一边,有点味道的又放在一边……其中,《剑南春文学》惹我们笑了一阵。那时,绵竹县还归属绵阳地区,剑南春还是我们的。但文学毕竟不是酒。文学对人的陶醉,和酒对人的陶醉,完全不可同日而语。那时我们还缺乏如今已经遍地怒放的商品意识,连上这家酒厂去拉点赞助的念头都没萌生。我们只是发现,如果去掉一个字,那么──剑南文学──倒是个好听的名字。

“又岂止是好听,还颇有意境和韵味。绵阳地处剑门山以南。当年,陆游骑着驴儿自北而南,刚颠颠地过了剑门关,就在那条有名的古道上,遇上最容易勾起人情怀的微雨。这位已经名冠大宋的诗人,竟谦虚地怀疑起来:‘此身合是诗人未?(自己究竟是不是诗人的材料呀?)’陆放翁的自问,恰是我们的骄傲。因为蜀国自古以来就是诗的国度、文学的国度。不是一般的国度,是具有大家之气的国度,是具有灿烂文采的国度。韩愈称:‘蜀雄李杜拔。’他认为李白和杜甫的诗歌造诣,同他们在四川的居住紧密联系不可分割。连号称唐宋八大家的韩退之都如此看高蜀国,陆放翁对蜀国高山仰止的心情,就在细雨中,驴背上,表现得更加浓烈。”(注2)

02

“有意境和韵味”的编辑工作,在日常却是繁杂琐碎的。而文章中自认能在陆放翁前持有的“骄傲”,也常被击碰得傲虽常有,骄却难存。幸而爱文学这股力量很神奇,能凝作坚盾,挡精神上的风风雨雨。

到我退休的时候,我已经为《剑南文学》工作了三十年。看过多少稿件,回复过多少信件、联系过多少业余作者、当过多少期责任编辑、算过多少稿件字数、排过多少块版面,上中江县、三台县、梓潼县出差过多少趟……已经无法一一细数。其实,无论愉悦还是烦恼,一经复述,都能变成双倍。而在这些细细碎碎、耗去人生精华岁月的事情中,我愿意记起的,永远是曾经给人愉悦的情节细节。不快活的事当然也会不可避免地碰上笔尖,那就按自己“从顶吃甘蔗,越吃越甜”的习惯,从不太遂意的家常聊起,也权当为愉悦作铺垫吧(大痛苦可以在另外的作品里写,不在纪念文章里来煞风景的)。

在大家竞相怀念的那座四合院里,我有一间单独的办公室。这样的条件本来是可以偷懒、看闲书或者开垦自留地的,但编辑部人不多,轮着自己当责编的节奏就快而密。那天,一位好友的孩子来找我玩,刚巧或者叫不巧我又是责任编辑,正无可奈何地做着文学责编并不文学的活路:划版。桌上堆着划版纸、题花、计算器等等。对数字并不在行的我,需要把本期采用的稿件,一篇篇算出字数,往那划版纸上填。既要注意美观、与众不同、力求和大杂志媲美,又要注意刚好装够。实在排不成囫囵版面,也有办法:只差一点点的,就提起红笔临时再删几行字;差得多的,就“下转某某页”。如果文章属不刊之论(这种情况比较罕见),又实在没地方转,那还有最后一招:把字体改小…

小帅哥进门一眼看见我的“流水作业”,满眼便立刻充满了同情。我一直揣测他心里想的是不是:“作家?编辑?怎么跟木匠差不多?

为了节约印刷费,杂志曾先后在绵阳邻近的县印刷。当年去中江县的公路特别烂,去一趟会抖得相当于后来我见识的“医院体外碎(肾结)石”。有一次,编辑部某位单身男士正好遇到相亲的好事,求我代他出差。我两个孩子还小,家务也很重,但遇到这种事情一般都慈悲为怀,就同意了。因为是临时买票,得了倒数第二个位置,既在客车最后一排,还不能靠窗。一路抖到了中江,硬是在车边站了好几分钟才晕过,起眼辨识方向,颤巍巍朝印刷厂而去。

我对编辑工作的总结是:“编辑编辑,在边边上着急。”我觉得这比那文绉绉的“为她人作嫁衣裳”来得准确,接地气。编辑的着急分几种:一是面对某些业余作者立意好但手法尚显稚嫩的作品,总想通过自己的润色,既不改变稿件基础,又尽量能采用。但有的作者不领情,说编辑的红笔把他的文章“砍得血糊淋拉的”,破坏了他的“风格”云云。面对这样的情况,编辑心里就着急,就委屈。另外一种着急,是发现了好稿却审不过;或者稿件其实很差劲,却一定要“被责编”。记得在小院时期,我送的两首好诗没审过,心里实在为作者惋惜,就推荐给了《星星》诗刊。后来《星星》诗刊采用了,作者写了一首感谢的诗,在描述编辑部的小院时,有声感(高跟鞋的声音等等),有画面感,更有情感。我读了很是欣慰,可惜忘了作者的名字。

当年的《剑南文学》在绵阳是默默无闻的。记得我省著名作家高缨来参加我们的一个活动,去火车站接驾的人为他叫了一辆三轮车,让拉到《剑南文学》。一客一主在三轮车上笑谈甚欢,忽听三轮车夫说“到了!”一看,师傅把二位拉到了剑南公寓(即后来的皮鞋大楼)。

随着张晓林、王德宝两位青年才俊的加入,刊物质量日益提高,声名日益显赫。我侄女的一位领导在她桌上看见了我寄去的刊物,甚是惊喜赞叹,给我寄来两首寓言诗——而他,正是国内写作这种文体的翘楚。

诗既极精短(连标题十来行),又是密近的”关系稿”,当然是很高兴地推荐了。哪知竟没审过!“近水楼台先得月”就在这个时候发挥了巨大而关键的作用。我到印刷厂校对的时候,让工人把这两首诗排出来,印发了。刊物送到编辑部的时候,我自然是被责问了一番。我一反温良恭俭让的态度,桀骜不驯、满脸不屑地一声不吭。后来,这两首诗被选进当年一个国家级的寓言诗选本,我也见好就收,继续一声不吭。这是漫漫三十年,我唯一一次“违背送审制”的行为。

三十年中我有过几次“发飙”。有时是针对作品:面对那不可避免的对作品看法的分歧,我一般情况下是忍。忍到忍无可忍,一贯在表面上保持谦逊善和的我,就大吼一声:“你懂诗还是我懂诗?我出过诗集,你出过没有?”发飙的效果居然相当好。有时是针对人现在成熟帅气的王德宝、张晓林,他们来编辑部的时候还是真正的英俊年少。当他们无端遭了委屈,我就大吼:“他那么小!”发飙的效果仍然很佳。

这些小摩小擦,比起后来为捍卫刊号而作的努力,那又成了“痒痒挠”的挠痒痒。《剑南文学》拥有全国公开发行的刊号,可谓金饭碗一只。在经过几番折腾之后,四川地市州(除甘孜、阿坝、凉山),就仅存了《剑南文学》一家。但突然间(其实也不突然),我们这个金贵的刊号面临被吊销的危险!于是,很长一段时间,为保住刊号,全体同仁同心协力,付出了极大的心血和努力,终于保住了这个无比珍贵的刊号。从这次创刊四十周年纪念征文看,有多少优秀人士是在《剑南文学》这个平台上起步,走向自己人生辉煌的;有多少优秀的文学青年对《剑南文学》持有真挚的爱戴。假如当年我们没尽自己的最大努力保住这个平台,那会淡了多少人的文学梦?会改变多少优秀青年的人生轨迹?——如今回想,竟还有些许后怕!

……

03

看稿、改稿、发稿、算稿费、寄杂志……在重复轮回、机械琐碎的编辑工作中,但凡有一点趣事,总会记得特别清楚。

有一年,快过春节了,我们收到一封信,大意是:编辑老师,快过年了,我比较缺钱用,想申请预支一些稿费。稿件我正在写,年过完了就寄来。(这种句式,多年后在另外一封预支奖励的信中出现过,这是另外的主题,此处不深讲)。

这位读者期望的“预支稿费”当然没寄给他,因为他连稿子都没写。但绵阳师专的才子李左人,写了篇极好的文章,却还是和稿费失之交臂。那是纪念鲁迅诞辰100周年之际,他撰文《论鲁迅〈野草〉的朦胧美》,既具理论性,更富文采。哪知当时举国上下正在批判朦胧诗,朦不朦胧不是“风格”问题,而是立场问题。结果左人这篇论文没审过,本来铁定将获得当时最高标准的稿费20元也就打了水漂。我们恨铁不成钢地说:“左人,你把标题改成《论鲁迅〈野草〉的明朗美》不行吗?”他就赖我们缺乏敏感性:“你们为啥不替我改了呢?!”然后大家就笑,楚涩而无奈。

英俊小生王德宝从四川大学分配来编辑部,很快成了当年的一枚“网红”。有一天,我拆看桌上成山的信件,忽读到一封求爱信,说喜闻四川大学美丽的才女分来编辑部,年方二八,豆寇青春,让人倾心,不知能有幸互通书信否(在今日就是要求加QQ微信)。我开心大笑,知道这位多情者王冠郁戴,弄混了同为四川大学中文系毕业的我和学弟王德宝的性别及年龄。

小院里只有几个小兄弟的时候,为解编辑工作的闷气,我朗诵过自己精心收集的一些奇葩语录,比如“平武县里猪打死人” 、“开个收据留个根”之类。这档“开心一刻钟”节目,搅得清静的小院里笑声一片。我清楚地记得,现在万人瞩目的王总,当时差点一跟斗从自己那间办公室笑翻到院子里来。

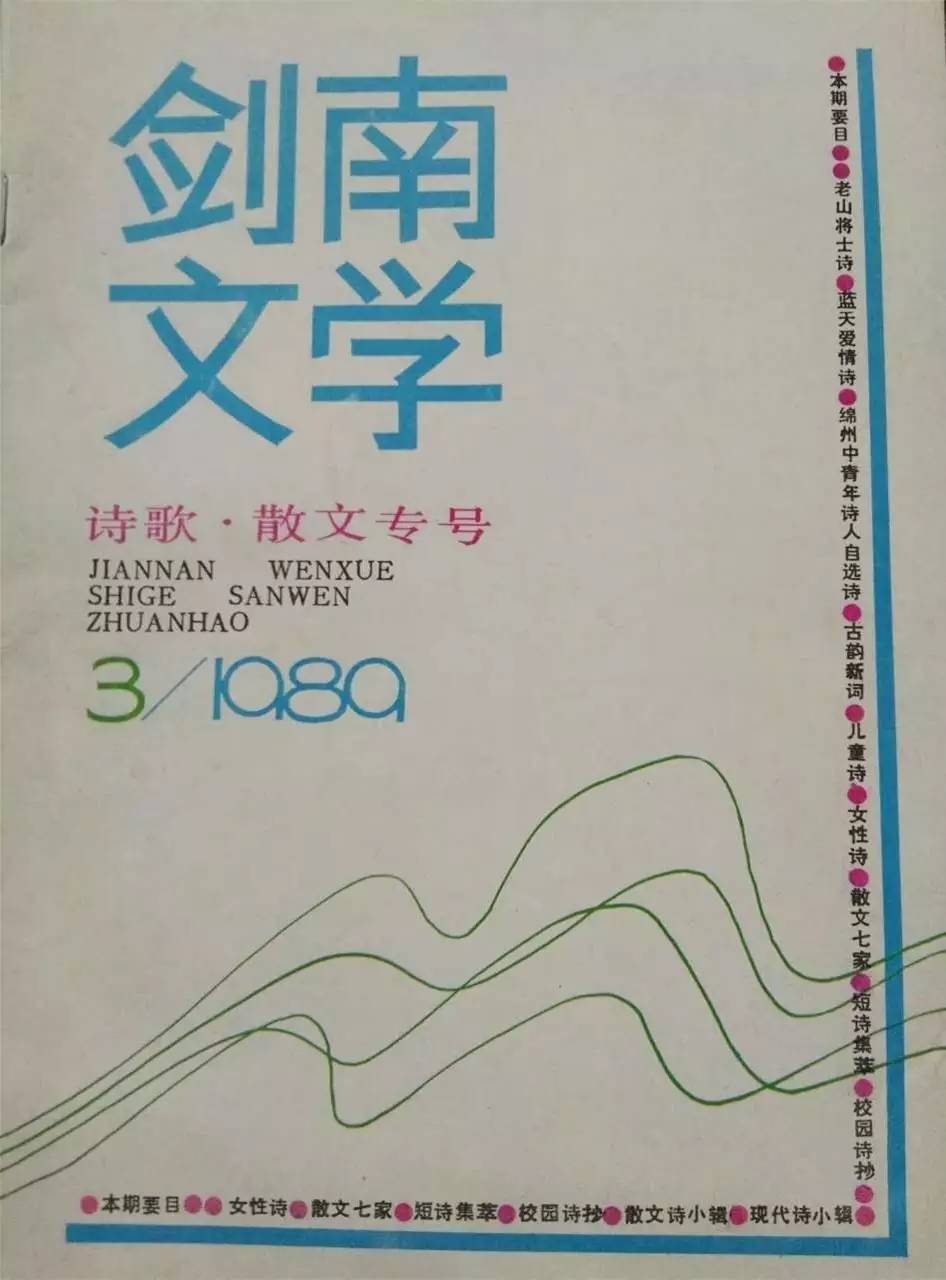

校对是编辑工作很重要的一个环节。我大学毕业分配到地区印刷厂成了不可多得的“郁大学”,分配做了专职的“校对工”,由于多次在关键时刻揪出关键的错别字,力挽狂澜,被工人师傅亲切地嗔为“郁大学长了双贼娃子眼睛”(注3)。到《剑南文学》后,我因此成为公认的“校对第一人”。可是,“骄傲使人落后”确是真理。轮到我责编“诗和散文专号”的时候,肯定是太得意自己那篇“卷首语”了,于是,在开篇赫然的文字中,“轨迹”被排成“轧迹”而我竟然没有发现!一校、二校,眼看都要付印了,还是借调到编辑部的周琼华女士发现了!我对她那个感激啊!没有她,我多年的美誉就会毁于这个“轧”字!

但这并不是我唯一的疏漏。记得有一次不是我责编而是帮干忙在中江印刷厂校对时,有位老领导的回忆文章“地下党的外围组织”排成了“地下党的外国组织”。可能是情绪不佳,可能是时间太匆忙,总之我没发现,却签字付印了。过后我遭了几个同仁的幽默:郁姐真厉害,把地下党都发展到外国去了。我虽自我解嘲地嬉笑,心里却提醒自己,以后校对还要认真再认真!把地下党发展到外国的事情,一定不能再重演了。

在杂志社工作几十年,虽然经济效益不如某些单位,但工作相应松快,尤其那种文学的气氛我一直喜欢。我的小儿姚奉,就是被中国诗坛评价为天才诗人、1995年和我一起加入中国作家协会的郁奉,当他还是小学生的时候,放学后经常到建设街八号我的办公室来做作业。我记得那天有一扎“退稿通知单”还留在桌上,被他看见,他立刻在上面填写了:

“伊丽莎白女士:你好!你寄来的小说《汤姆叔叔的小屋》,经研究,不拟采用,现退给你。望继续努力,再出佳作!”然后把编辑部的退稿专用章红红地盖了一个在“年月日”那个方位。肯定是盖起兴趣了,他又在自己的数学书、语文书上密密麻麻盖了若干个,被我发现喝住时,才兴犹未尽地把章还给了我。

其实我很少用这种铅印的退稿信。我更常用的是用书写的方式和作者联系,还经常约一些有条件的作者来编辑部面谈。其他编辑也曾约见过作者,但有个别编辑的约见,明显带有可以理解的小九九——为成全他相亲我替他出过差的那位单身男编辑,经常根据作者的名字判定其性别、年龄,然后约见。面谈后,还热情地请女作者到外面的馆子吃饭。但他也遇到过意外:见面一看,取了个纤巧女性名字的,竟是一条汉子!这位“有学士学问”的编辑由失算而失落,谈完稿件就和人说”拜拜”,绝不请与他同性别的作者吃饭。我们对他此举,常进行一点“消痰化食”式的调侃。这件事情还触动我写了篇散文《男人女人》,但讽喻的对象不是迂腐善良的“学士编辑”,而是那类故意取女人名字有点别有用心的男人。

编辑部几易其办公地点,但我们共同怀念的还是建设街八号那座有韵味的小四合院。只是外人很难想到,它也不仅仅是安谧的。编辑部的公用电话摆在小院的屋檐下,相当于一部现场直播的高音喇叭。不想让人知道什么不太能办到,但想让人知道什么是一定能办到的。

04

《剑南文学》四十周年创刊征文我几乎每篇必看。作者们的文字,似乎在对我们几十年的编辑工作给予一个总结,更把我已经淡忘的许多往事,清晰地推到面前。

“……我走进著名作家、我读过的《爱情卡片》的作者——郁小萍老师的办公室,她美丽而优雅,对我非常随和……”钟锦钰这段文字,让我回忆起当年初见这个漂亮小才女的情景,想起当年的确对她说过:“文字只是生活的一部分,生活本身才最重要”;想起她从《剑南文学》起步后的逐渐成长、成熟。

张怀理的《怀念四合院》让我回忆起责编他那组诗作的往事。我从众多的自由来稿中发现了一个在凉山当兵的人写的组诗《我是一座山》,感觉不错,就采用了。但直到四十年后的今天,我才知道这是他的处女作,才知道他这组诗当年获得了成都军区文学创作奖,他还“从此改变了命运”。

雨田的名字在纪念文字中出现的频率很高,于是我也记起了,现在以一把美髯和现代诗歌“洋盘”于中国诗坛的他,早年那些接地气的“红苕泥土诗”,也是郁姐姐我当的责编。

薛春梅的《见字如晤》让我对她也“见字如晤”:“ 在川剧团的‘迎春诗歌’会上见到郁姐,我的眼睛一直追随着她,看她小姑娘一样迈着轻轻巧巧的步子上台,给获奖者颁奖,气质优雅、诗意翩翩,一点也看不出是七十来岁的人。当时我就心想:一定要向郁姐学习,像她一样走路轻盈,有一颗爱美且不老的童心……”我为这样的文字深深感动。她从我的现在,推想年轻时的我,也一定是“ 轻盈而诗意的郁姐”——而我,想对年轻的她说:你何曾想到,我们那时的步履有时好沉重!轻盈和诗意是我们在作品中追求、塑造并带给读者的,犹如芭蕾舞那飘逸的舞姿,是在滴血的双足旋转中完成的。

李资富在文章中各用一句话概括他熟悉的编辑,我喜欢他说我的“郁小萍老师的纯粹”。张德明也用近义词“纯净”评价过我。在为我的散文集《紫色人生》撰写的《寻常话语中的感觉与意向》里,张德明说:“古典而纯净的郁小萍站在时代的大瀑布前观看理想的飞流直下,但她仍然执著地写理想在跌落的瞬间所溅起的美丽浪花。在这本散文集中,我们看不到丝毫的焦躁、郁闷。它抛弃了所有的忧伤、疑虑,用温软的手指触摸坚硬的化石,用易逝的生命叩问无穷的历史,去发现生活存在的一些崭新而有价值的东西。她似乎始终年轻而有活力。”我感谢和喜欢他们的理解。是的,无论当编辑还是写作,我自觉行为是纯粹的——尽管我们没有人能保证自己的思维也一直纯粹。

舒雁的文章,令我回忆起到安县(现在叫安州区)青年文学创作笔会讲课的往事。沙汀的故乡安县有着良好的文学氛围,我记得好多次文学活动都是在那里举行的。也因此,安县的好些作者至今和我保持着良好的“亦师亦友”的关系。

杨发兵《心中的圣地》,让我回忆起在市中区文化馆举办的农民文学讲习班讲课以及后来责编他诗作《丘陵的深处》的往事。胥勋和提及我曾约一位刘同学到杂志社改稿,我当时真不知道自己这日常的编辑行为,竟能让热爱文学的作者“兴奋得手舞足蹈……详细讲起郁老师的点评,对《剑南文学》编辑的热情和敬业赞不绝口。”

我一直担心作者不理解我们那种“越俎代庖”式的修改,石吉庆的文字让我释然了:“一九九一年时,我的第一首诗歌《鸟声》在《剑南文学》上发表了。我拿到样刊时惊喜万分,但仔细一读,此诗被郁小萍老师改了许多,我才深知自己的水平太低,这对我来说已不是什么打击,而是一种鞭策,我决定进一步学习”。我要对他的好心态说声谢谢。

廖伦涛在《归来》中回忆:“最早认识了诗人美女郁小萍。还有曹代义、雨田......那川大中文系刚分来不久的王德宝老师还一脸秀气,说起话来,一对‘酒窝’浅笑浅笑的......心中最美的缪斯神殿就是绵阳建没街8号那座小四合院。我甚至爱上那儿的几间小屋、几张办公桌、一树一枝一藤蔓……”

而刘术云至今还珍藏着我赠送他的五斤粮票,我从心底非常感动。作者和编辑如果能成为朋友,这应该是文学的幸事。虽然我现在有意在摈弃当年那种率诚的风格,总把一些很感动很柔软的东西深深在心里藏起来,而代之以调侃,代之以表面上的满不在乎和坚硬。但当德宝总编专门把刘术云的文章发给我,过后又问我是否看见此文的时候,我还是很真诚很开心地说:哪天,找个机会,我们去江油看看他!

编辑最大的幸福不就是以文交友吗?至今,冯小涓、莎菲……无论年龄、经历有多少差异,但在文字与理想交织的这个平台上,我们仍然会一如当年青春年少,怀着深沉的爱,聊那聊不完的文学话题。

05

一如记者经历能催生优秀的作家,编辑这个职业,也能促使人在创作方面发展。满桌的来稿,无论是好是次,都是能刺激你创作欲望的。又尤其是对于一个从小便酷爱文学的人。记得当年高考在即,被学校与父母指望创造奇迹的我,竟然躲在自己的卧室里看长篇小说——当然,后来可以骄傲地“表扬与自我表扬”一下的是:当年高考,我还是考了一个全省的文科状元。

白天有编辑任务,创作就只能挤夜晚的时间。两个孩子睡觉后,我才能在他们写过作业的桌子上铺开我的稿纸。一般从十点过开始写到凌晨两三点,实在困得不行了,就到阳台洗漱准备睡觉。起眼一望,总看见整幢宿舍楼全都漆黑清静了。

后来就想在白天挤点时间来写作。《绵阳文艺》因为归地区文教局管,所以按机关的管理方法,会议多而长,分管的人多而负责。编辑工作本已是“在边边上着急”,再被各种开会各种事务把时间分割成碎片,那痛苦真是难以言表。不久,我无师自通地练就了一套本领:领导在讲国际国内形势一片大好越来越好时,我就用局机关发的“工作笔记本”写散文诗。此方法确实有效,既没缺席溜号,“自留地”又一片一片地种植出来了。有时我也伏在一堆来稿中写自己的稿件,自认为运用边角时间创作纯属利用自己的资源,没想到还有人觉得我这种行为相当于“挖社会主义墙角”——因为拿了工资,时间就应该属于国家。我不知道被什么人检举了。但领导明白了我只思成名不谋夺权后,反而对我比以前放心。 如此聚沙成塔,慢慢就有了一篇一篇散文诗、诗作陆续刊登在全国各大报刊。

我的短篇小说《环》就取材于文教局这段生活。在那通一里一外的办公室里间,有一位同仁把飞到窗台上的鸽子挥手赶走……自己写的会议通知被改得“血糊淋拉”——把“报到地点、报到时间”改为“报到时间、报到地点”……这个时候,从小对蓝天白云那清朗气息的渴望,长大后对尊严平等的捍卫,通过“环”,表现了出来。

有幸的是,随着时代的进步,绵阳的党政领导越来越重视和关心文学事业。沐泽均沾,我两次成为省作协文学院的创作员。后来整块的创作时间也相对更多,创作上也比以前进步了些。

回想起来,我是在《剑南文学》这个温暖的平台上,出版了自己的八部文学著作;连续三届获“四川省文学奖”。

是在《剑南文学》这个温暖的平台上,我加入了绵阳市作家协会、四川省作家协会,又和小儿郁奉同时加入了中国作家协会。

是在《剑南文学》这个温暖的平台上,我成为了享受政府津贴的科技拔尖人才;连续两届当选为市政协委员,连续两届当选为市人大常委。

…….

感谢《剑南》,感谢我的小兄弟们。是你们担负起了本应我作的那份编辑工作,帮助我成就了自己的文学创作。

尤其,从我出生到退休,我一直是多病的。我还记得编辑部那句开玩笑的话:“天不怕,地不怕,就怕郁姐打电话”——我一打电话,十有八九是又住院了,又要单位给我开“社保证明”了(证明一般都由字写得最棒的张晓林来写)。

纪念《剑南文学》创刊四十周年,于我,就是工作了三十年,退休后,以有品质的生活质量清闲了十年。这十年,拜新兴的现代科学所赐,我的身体从多病走向无病,实现了“逆生长”。但我不会“好了伤疤忘了疼”,不会忘记在我最困难的时候,我的小兄弟们给予我的帮助。

我办理退休手续那天,《剑南文学》的兄弟姐妹们为我摆了一桌酒宴。推杯击盏,情之所至,我的小兄弟们,一个个拥抱了我。

这样的幸福,不是人人都能有。

(注1)此杨老师,非后来的杨中泉。

(注2)《剑南文学》创刊二十周年之际我写了一篇《剑南二十年》。这段文字引自该文。

(注3)印刷厂这段往事,见我的散文《文革中我们为什么还想做学问?》

附 文 一

剑 南 二 十 年

作者/郁小萍

我打开电脑,设立了”JN”这个文件名。(注1)”JN”是汉语拼音”JIAN NAN”的缩写。我在这里面,写下纪念剑南文学二十岁生日的文字。

二十岁,这是一个青春盎然的生日。思维也因此而活跃,想起为《绵阳文艺》改名时的一些趣事。

……热心的读者来信,被我们一封封拆开。根本不巴谱的,放在 一边。有点味道的,又放在一边……其中,《剑南春文学》惹我们笑了一阵。那时,绵竹县还归属绵阳地区,剑南春还是我们的。但文学毕竟不是酒。文学对人的陶醉,和酒对人的陶醉,完全不可同日而语。那时我们又还缺乏如今已经遍地怒放的商品意识,连上这家 酒厂去拉点赞助的念头都没萌生。我们只是发现,如果去掉一个字, 那么──剑南文学──倒是个好听的名字(注2)。

又岂止是好听,还颇有意境和韵味。绵阳地处剑门山以南。当年,陆游骑着驴儿自北而南,刚颠颠地过了剑门关,就在那条有名的古道上,遇上最容易勾起人情怀的微雨。这位已经名冠大宋的诗人,竟谦虚地怀疑起来:”此身合是诗人未?(自己究竟是不是诗人的材料呀?)”(注3)陆放翁的自问,恰是我们的骄傲。因为蜀国自古以来就是诗的国度,文学的国度。不是一般的国度,是具有大家之气的国度,是具有灿烂文采的国度。韩愈称:”蜀雄李杜拔。”他认为李白和杜甫的诗歌造诣,同他们在四川的居住紧密联系不可分割。连号称唐宋八大家的韩退之都如此看高蜀国,陆放翁对蜀国高山仰止的心情,就在细雨中,驴背上,表现得更加浓烈。

谁会料想到,时代发展到今天,蜀国会为”文学如何走出盆地”而受到困扰──可是不必担心,蜀国自有蜀国的长处,蜀国的文学骁将们迟早会让中国文坛刮目相看。我们的《剑南文学》,便是蜀国诸种长处中别具特色的一条。同身处省会的兄长刊物们相比较,《剑南文学》虽然不在政治经济文化中心,却拥有一支把政治经济文化放在心中的编辑队伍。约稿、看稿、论稿、改稿,给作者一个字一个字回信,到印刷厂一个字一个字校对……兢兢业业,荜路蓝缕。四处出击,另辟蹊径……不为什么,为的只是文学。

《剑南》最有幸的,是得到了绵阳市党政领导真诚的厚爱。这份令许多外地同仁钦羡不已的关爱,促进着《剑南文学》,营养着《剑南文学》,使她从当年一张稠红色封面包装下羞答答的小家碧玉,出落成今日款款婷婷的大家闺秀。

如果把”JN”进行游戏式的反推,它可以是”艰难”、”涧兰”、”戒懒”……的缩写。这些词汇之间,还颇有点神秘的关联!没有艰难的劳动,就没有今日硕果累累的《剑南》。没有戒骄戒躁戒懒,就没有高山深涧中兰花一样美丽幽香的《剑南》……

想一想,《剑南》真是得天独厚的。我们地处让放翁感到消魂的文化通道之上。我们同他一样,”衣上”也有”征尘夹酒痕”。但那不是为浇熄深深浅浅的愁闷而留下的酒痕。在我们现代的衣服上,仆仆风尘夹杂着的,是征战之酒痕,是征战胜利之后庆功之酒痕。

如此,我们不必象务观先生那样,对自己已有的成就和将有的成就而有任何自疑。

注1当时使用的电脑软件还是”WPS”,所以文件名采用拼音。

注2 为《剑南文学》取名的全过程,因字数有限,恕本文不予尽述。

注3 附

陆游《剑门道中遇微雨》:

衣上征尘杂酒痕,

远游无处不消魂。

此身合是诗人未?

细雨骑驴入剑门。

附 文 二

1989年3月(总第45期)“诗和散文专号”卷首语

作者/郁小萍

这是一期诗和散文的专号。

有关散文的探讨,一如这种文体的自身形式,显得不部么纷繁闪烁甚至莫衷一是。因此在选稿中,份量与价值是我们较为简捷的尺度。读者们可以从七家散文中,走进一代文豪艾青在北京丰收胡同的那间小屋;追寻一个奋斗了一生的普通共产党人不平凡的足迹;窥见一个厂长强有力的实干家风度:听见一个热爱文学的女儿在灿烂的油菜花地里调侃又深情的细语……而在澜沧江那泼满浓重油画般色彩的土地上,在质朴的干河子河道,在静静的西山公园,我们可以感受到改革、开放以来我们这个充满希望与生机的祖国的缤纷色彩。

诗歌的情形似乎要复杂一些。诗歌理论的字数早已是诗歌行数的平方、立方……倍。而我们选取这种认识:诗歌不能不离开自己的土壤走向自觉,又不能不回到自己的土壤。我们的偏爱:用心灵扣击诗歌之门的诗。我们选稿的标准:诗?还是伪诗?

歌德说:”诗,如果不是杰作就完全不应该存在。”我们不仅赞同而且认为这种愿望或者说律条应该扩展到散文乃至小说等等文学样式。但我们在选稿时却审慎地把一些现刻尚非杰作但其走向正是面对这一目标的作品留了下来。把伟大而严肃的诗人创作座标的每一点连结起未,可以看出一条不懈地通向目标的轨迹。本期的诗歌作品,都是不同程度的、散在于”各个座标点”的努力之作。它们和那些”伪文学”不可同日而语。

对于本期诗作呈现的多种多样的风格、形式等等的认识,读者们将通过自己的审视,把玩和再创作的感知过程来完成。我们期待听到中肯的批评。

完

【作者简介】郁小萍,女,四川大学中文系本科毕业。历任绵阳红旗印刷厂校对、《绵阳报》记者、绵阳《剑南文学》杂志社编辑、副主编。中国作家协会会员。享受政府特殊津贴的中青年科技拔尖人才。西南科技大学文学院客座教授。绵阳市第一、二届政协委员,第三、四届人民代表大会常务委员会委员。巴金文学院两届专业创作员。

1976年开始发表作品。1995年加入中国作家协会。文学创作一级。著有长篇小说《爱情独木桥》、长篇小说《教授楼》、诗集《爱的注视》(与小儿郁奉(也是中国作家协会会员)合著的“母子诗集”)、中短篇小说集《爱情卡片》、散文集《紫色人生》《快乐随心》《花期相遇》、散文诗集《虞美人》等八部文学专著。作品被收入人民文学出版社、上海文艺出版社、新华出版社等国内几十家出版社的选本及《小说选刊》《小说月报》等选刊。作品获全国及第二、第三、第四届四川省文学奖。中国文学界赞扬郁小萍是“具时代意识”、“有脱俗才华”的“成熟的女作家”。